⚠️眾所周知,statin藥物可以降低血液的膽固醇、擁有已經證實的心血管保護 助益。LDL降低1 mmol/L,減少重大心血管事件22%、減少重大冠狀血管事件23%、冠狀動脈疾病死亡20%。

⚠️但過去仍有零星研究對於statin類藥物的副作用有疑問,針對是否造成失智症有不同說法。

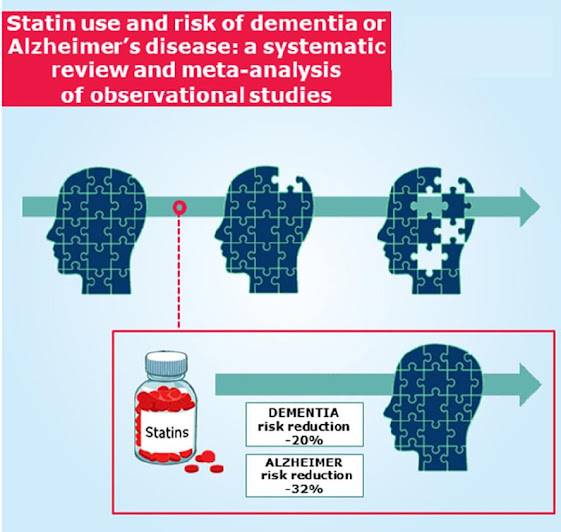

⚠️於是歐洲心臟學會(ESC)在2022年刊出的統合分析研究,以系統回顧分析從過去至2021年的相關論文,共納入46個觀察型研究,統計與失智症(dementia)、阿茲海默症(AD)的關聯。

⚠️研究結果:

✅使用statin與「降低失智症風險」有相關性(OR 0.80)

✅使用statin顯著「降低阿茲海默症風險」 32%(OR 0.68)

✅≥75歲的族群使用statin能「降低失智症風險」 18%(OR 0.82)

✅≥75歲的族群使用statin能「降低阿茲海默症風險」 27%(OR 0.73)

✅無論親脂性、親水性statin都有相近的效果,能「降低失智症風險」、「降低阿茲海默症風險」 (OR 0.83/0.80、OR 0.61/0.59)

✅無論高效價、低效價statin都有相近的「降低失智症風險」 (OR 0.80/0.84)

✅次族群性別分析無論男、女都「降低風險」 (研究較少)

⚠️研究顯示statin不僅不會增加神經疾病的風險;反而能保護血管而有效降低失智症風險。雖然有假說認為statin進入血腦屏障恐影響神經代謝,但仍未被證實。相反地,statin降低膽固醇可以減少氧化壓力、減少發炎、促進內皮功能與血流。

⚠️2014年的其他研究,族群為28321位≥50歲之第二型糖尿病患,規律使用statin能降低13%阿茲海默症風險。

⚠️2015年的其他研究也發現,statin的保護能力在於「效價強度」,而非親脂性、親水性差異。與該歐洲研究符合。

⚠️因此我們得知,目前statin類藥物仍是安全有效的藥物,保護心血管疾病、降低失智症風險,又能起到「初期預防」 及「次級預防」 的作用。

有興趣可參考 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34871380/

#家庭醫學 #慢性病 #高血脂 #高膽固醇 #血脂 #膽固醇 #藥物 #失智症 #阿茲海默症

留言

張貼留言